Unsere Vision

01 _ Vision

Regionale Wasserstoffwirtschaft

Die Initiative

h2-well ist eine von 20 WIR!-Regionen, welche vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ausgewählt wurden, um den strukturellen Wandel in Regionen in Ostdeutschland durch neue Innovationen voranzutreiben (Link zum Beitrag). Mit mehr als 40 Partnern und Unterstützern aus der Region zwischen Main und Elbe wollen wir den Strukturwandel in der Region Main-Elbe vorantreiben und eine dezentrale Wasserstoffwirtschaft realisieren.

Grüner Wasserstoff – Unsere Vision für die kombinierte Energie- und Mobilitätswende

Laut der Klimapolitik der Bundesregierung soll Deutschland bis 2045 klimaneutral werden. Um diese Vision in die Realität umzusetzen, bedarf es innovativer Technologien und neuer Ideen für die Implementierung in unserem Alltag. Hierzu möchte h2-well beitragen.

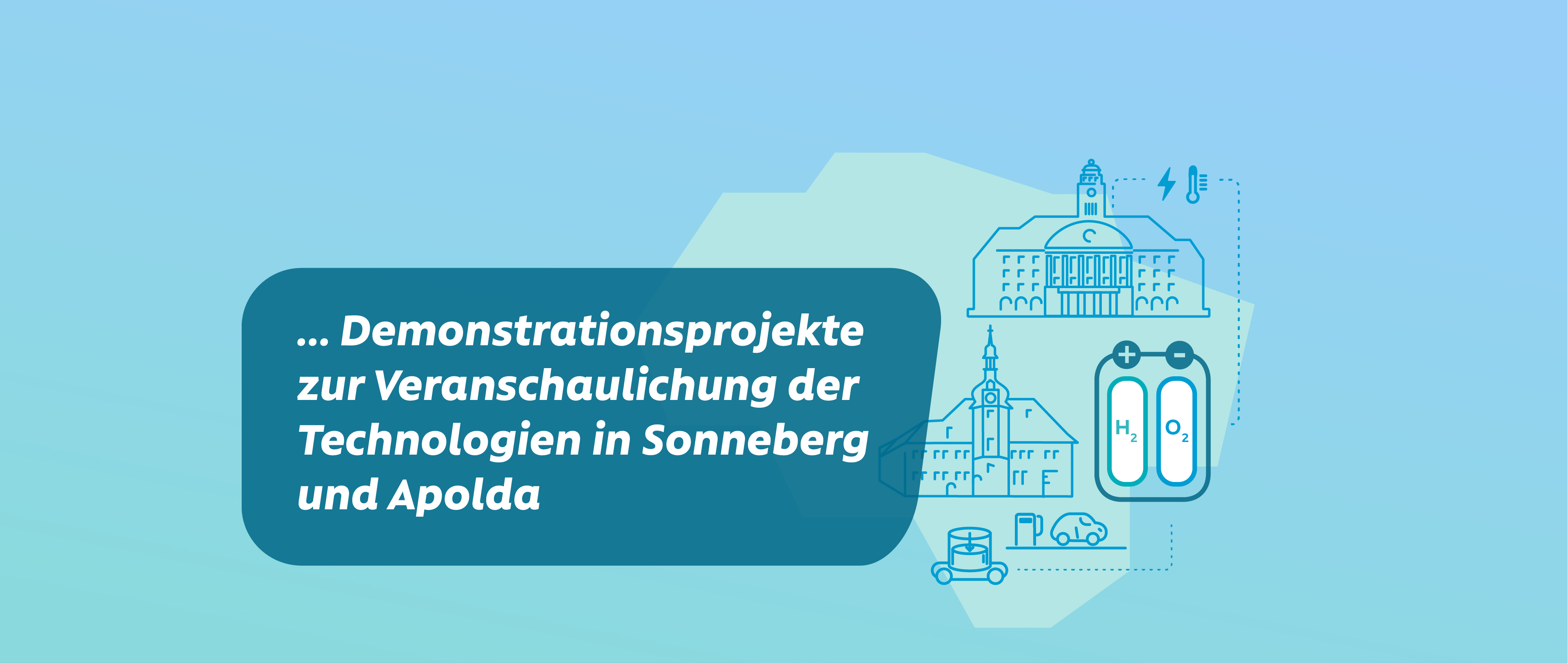

Die Basis für unsere h2-well-Vision ist grüner Wasserstoff. Denn dieser Wasserstoff kann als vielseitiges Speichermedium für Energie eingesetzt werden und bildet somit ein Schlüsselfaktor in der Energie- und Mobilitätswende. Wasserstoff agiert hierbei als Bindeglied der Sektorenkopplung und vereint Technologien der Elektrizitätserzeugung, Wärmeversorgung, Mobilität und Abwasserbehandlung in mehreren Demonstrationsvorhaben in der h2-well Region. So können nicht nur neue Technologien erprobt werden, sondern auch der Klimaschutz vorangetrieben werden.

Tätigkeitsfelder

02 _ Tätigkeitsfelder

Der Main-Elbe-Link – Innovationsregion aus Tradition

03 _ Main-Elbe-Link

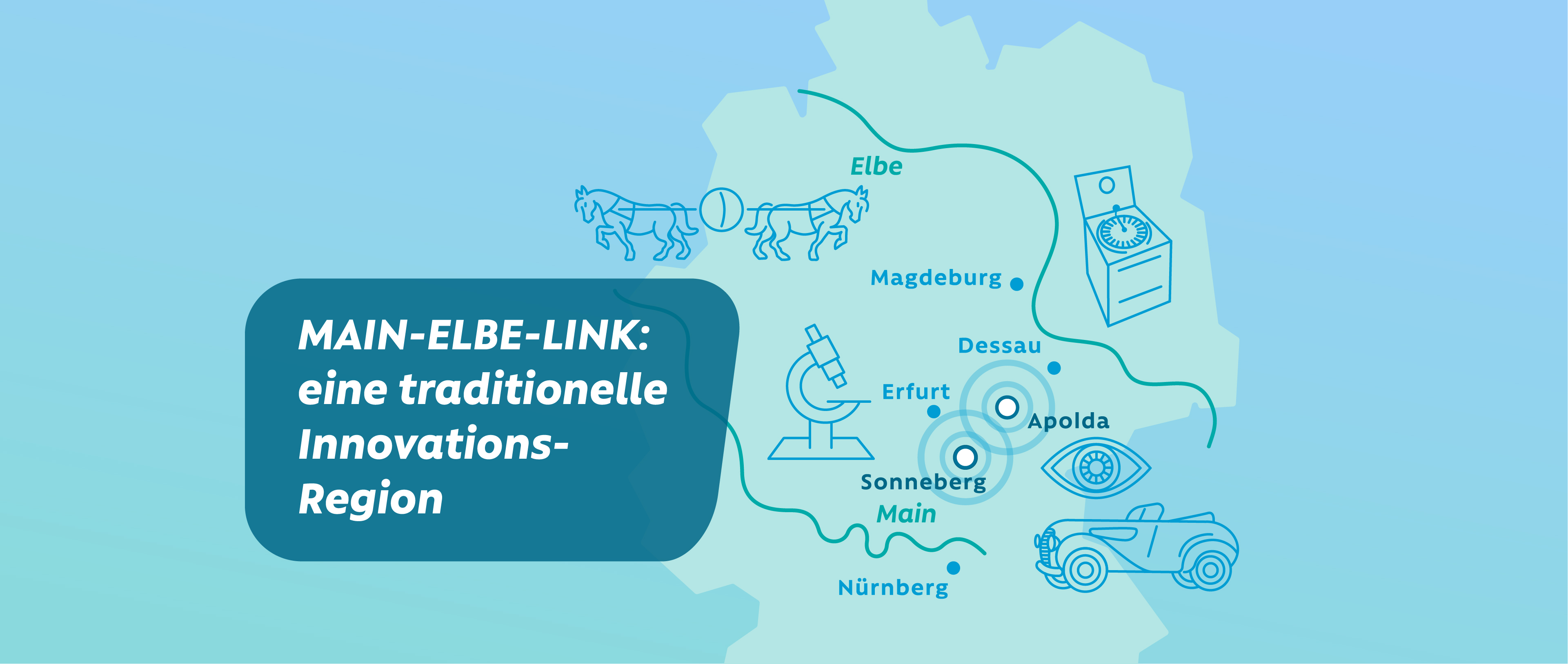

Die traditionelle und historische Innovationsregion zwischen Elbe und Main, der „Wasserstoffquell- und Wertschöpfungsregion Main-Elbe-LINK“, kurz h2-well erstreckt sich vom Freistaat Thüringen bis in den Freistaat Sachsen, Sachsen-Anhalt und dem fränkischen Teil des Freistaates Bayern. Die Region zeichnet sich durch engagierte kleine und mittelständische Unternehmen aus, welche zusammen mit Forschungseinrichtungen und Kommunen aus einer bottom-up Bewegung heraus das Bündnis ins Leben gerufen haben. Eines unserer Ziele ist es Wasserstoff als Energieträger der Zukunft zu etablieren. Hierzu erforschen wir die Technologien und setzen sie in Demonstrationsvorhaben in Sonneberg und Apolda in der Praxis ein.

Wir fördern Innovationen

Wasserstoff ist eine Chance für die Gesellschaft aber auch für die Natur, um in eine grüne, emissionsarme Zukunft zu starten. Damit können positive Impulse für die nachhaltige Erhaltung und Sicherung der Lebensräume auf der Erde gesetzt werden, aber auch der Wirtschaft zu neuem Aufschwung verholfen werden. Deshalb wollen wir die Wasserstofftechnologien in allen Bereichen der Gesellschaft bekannt machen und neue Chancen für die Region darstellen. Wir rufen zum kreativen Gedankenaustausch und zur aktiven Partizipation an der Wasserstofftechnologie auf.

Wir helfen Ihnen Ihre Idee umzusetzen und Ihre Innovation in die Region zu bringen.

Kontaktieren Sie uns hierzu gerne unter Tel: +49 (0) 3675 / 42927-620

Unsere Projekte

04 _ Projekte

Steuernde Projekte:

Innovationsmanagement

Ziel des Projekts Innovationsmanagement und Öffentlichkeitskommunikation ist es, die Innovationsprozesse im h2-well Bündnis zu steuern und zu fördern. So sollen Innovationen auf dem Gebiet der dezentralen Wasserstoffforschung unterstützt werden und Innovationen langfristig verstetigt werden. Daher werden beispielsweise unterstützende Innovationsdienstleistungen für die Bündnispartner erarbeitet und angeboten. Hierdurch soll ein innovationsbasierter Strukturwandel in der Region Main-Elbe vorangetrieben werden, welcher eine der Kernaufgaben des WIR!- Bündnisses ist. Darüber hinaus übernimmt das Innovationsmanagement die Netzwerkpflege und – Erweiterung. Durch PR und Öffentlichkeitsarbeit werden die Aktivitäten des Bündnisses in die Öffentlichkeit hinausgetragen, wie beispielsweise über diese Website oder Social-Media-Kanäle. Das Projekt wird vom HySON e.V. übernommen.

Strategiefortschreibung

Ziel des Projekts Strategiefortschreibung ist die Weiterentwicklung der Bündnisstrategie. Hierdurch soll der Weg hin zur Realisierung einer dezentralen Wasserstoffwirtschaft evaluiert und langfristig fortgeschrieben werden. Darüber hinaus übernimmt die Strategiefortschreibung die wissenschaftliche Begleitung des WIR!-Bündnisses. In Workshops werden H2-Thematiken mit Akteuren aus der Region diskutiert und neue Ansätze zur Bündnisentwicklung ausfindig gemacht. Darüber hinaus werden Informationen über Wasserstofftechnologien an eine breite Öffentlichkeit herangetragen und zur Partizipation angeregt. Dabei ist der h2-well Schülerwettbewerb ein wichtiges Modul. Das Projekt wird von der Bauhaus-Universität Weimar übernommen.

Demonstrationsvorhaben:

H2Dachziegel

In diesem Verbundprojekt soll untersucht werden, wie Dachziegel klimaneutral mit Wasserstoff gebrannt werden können. Dabei sollen noch offene Fragestellungen zum Wasserstoffbrennverfahren gelöst werden. Dazu gehört die Erforschung der Reaktionsmechanismen in den Rohstoffen bei wasserdampfhaltiger Atmosphäre. Dazu werden keramtechnologische Untersuchungen von Rohstoffen und Brennprodukten sowie Laborbrennvorgängen mit Wasserstoff durchgeführt. Zudem wird ein verfahrenstechnisches Konzept entwickelt, mit dem es möglich wird, ein solches Brennverfahren sicher und wirtschaftlich in einem kontinuierlichen Prozess im Industriebetrieb der Dachziegelproduktion einzusetzen.

GE-Anion

Ziel des Vorhabens GE-Anion ist es, die AEM-Wasserelektrolyse durch Innovation makrtgängig zu machen. Die Anforderungen des Marktes umfassen zum Beispiel die Erprobung von Membran-Elektroden-Einheiten (MEAs) in der AEM-Wasserelektrolyse und eine Gasreinheit von 99,99 % im stationären Betrieb. Mit dem Projekt soll die MEA in der AEM-Wasserelektrolyse strukturiert werden und die Technologie mit einer 100 cm² MEA demonstariert werden. Durch Simulation soll ein skalierbares Zell-Design ermöglicht werden, während industrielle Methoden zur Beschichtung erarbeitet werden und die Entwicklung ohne Verwendung von Edelmetallen auskommen soll.

H2SysPlan

Gegenstand des Vorhabens ist die Entwicklung einer digitalen Plattform für Unternehmen in Industrie- und Gewerbegebieten zur Simulation und Einschätzung des Potenzials zum Einsatz von grünem Wasserstoff vor Ort. Unternehmen aus dem Industrie- und Gewerbegebiet können über eine standardisierte Eingabemaske ihre Energieverbrauchsdaten (Strom, Erdgas, Kraftstoffe, Wärme etc.) auf der Plattform eingeben. Zusätzlich sind dort die potenziellen Flächen und Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie hinterlegt und es können Bedarfe/Anforderungen aus der Region (z.B. aus der kommunalen Wärmeplanung) mit erfasst werden. Basierend auf den Angaben der Unternehmen und der Region wird der mögliche Einsatz von grünem Wasserstoff und Nebenprodukten wie z.B. Abwärme oder Sauerstoff in einer Energiesystemmodellierung ermittelt. Die Erstellung des Modells für die Simulation erfolgt zunächst manuell, im Rahmen des Vorhabens sollen für unterschiedliche Industrie- bzw. Gewerbegebietstypen (bspw. mit Schwerpunkten in Produktion oder Logistik) automatisierte Verfahren zur Erstellung des Modells entwickelt werden. Das Modell berechnet auf Basis der realen Verbrauchsdaten und dem Potenzial der erneuerbaren Energien vor Ort ein kostenoptimales Energiesystem (Systemkosten). Dabei wird sowohl die Erzeugung vor Ort, als auch ein externer Bezug mit berücksichtigt. Dazu sollen auch Daten auf der Plattform hinterlegt werden, ab wann und ob ein Wasserstoff-bezug über das Wasserstoff Kernnetz in der Region zu erwarten ist.

Steel4PEM

Das Ziel des Projektes ist, die Produktion von Elektrolyseurkomponenten zu verbessern und zu vereinfachen. Dafür sollen die teuren und schwer zu beschaffenden Spezialstähle, welche aktuell den Bedingungen in der Elektrolyse standhalten, ersetzt werden. Damit dies gelingt, müssen die Stähle gegen das sauerstoffgesättigte Reinstwasser in den Elektrolysezellen beständig sein. Andernfalls würden die Stähle selbst sowie die Elektrolysezellen durch Korrosion und Korrosionsprodukte Schaden nehmen. Ein auf diesen Einsatzzweck zugeschnittene Prüfstand soll es ermöglichen, Stahlsorten unkompliziert auf ihre Eignung für Komponenten des Elektrolyseurs zu testen.

Grüner Kalk

Das Ziel des Projektes ist es, ein Konzept zur effektiven CO2-Abscheidung und –Nutzung für ein Kalkwerk zu entwickeln. Dieses Konzept soll anschließend in einer Pilotanlage umgesetzt werden, um die Tragfähigkeit des entwickelten Konzeptes zu demonstrieren. Es wird besonders auf eine enge Integration der Komponenten und ein Kreislaufsystem für die Betriebsstoffe geachtet, um eine hohe Effizienz des Gesamtsystems zu erreichen. Die Energie- und Stoffströme der Bestandsprozesse sollen intelligent genutzt werden. Die Nachnutzung der erzeugten Produkte (Sauerstoff, Carbon Black, Syntheseprodukte) wird ebenfalls umfassend beurteilt.

pho2zon

Ziel des Projekts pho2zon ist es, eine Verwertungsmöglichkeit für Elektrolysesauerstoff in der vierten Reinigungsstufe von kommunalen Kläranlagen zu entwickeln, umzusetzen und zu erproben. Es soll ein Gesamtsystem zur vollständigen Elimination von Mikroschadstoffen, das heißt Spurenstoffen und Keimen aus kommunalen Abwässern entwickelt werden. Neben Untersuchungen im Labormaßstab steht die Entwicklung eines hierfür geeigneten, kombinierten Reaktorsystems im technischen Maßstab im Fokus, das in einer Versuchskläranlage auf der Kläranlage Sonneberg-Heubisch umgesetzt und einem ausgedehnten Testbetrieb unter Realbedingungen unterzogen werden soll. Kernkomponenten des zu entwickelnden Forschungsdemonstrators sind hierbei ein Ozongenerator zur Erzeugung von Ozon aus Elektrolysesauerstoff, ein Ozonierungsreaktor zum Abbau von Mikroschadstoffen durch Ozonbehandlung von kommunalen Abwässern und ein Photokatalysereaktor zur vollständigen Oxidation der Mikroschadstoffe.

energy4CHP

Ziel des Projekts energy4CHP ist es, ein steuerungs- und regelungstechnisch integriertes Gesamtsystem zur CO2-neutralen Energieversorgung der Versuchshallen des Forschungsunternehmens WTZ Roßlau gGmbH mit Elektrizität und Wärme zu realisieren. Der Fokus liegt hierbei auf der technischen Integration einer Elektrolyseanlage und eines Bifuel-ArgonPowerCycle (APC) BHKW, das konventionell mit Erdgas und Umgebungsluft oder mit Wasserstoff und reinem Sauerstoff im Kreislaufsystem betrieben werden kann, mit einer Photovoltaikanlage sowie einer Wasserstoffspeicherinfrastruktur und einem Bodenwärmespeicher mit Wärmepumpe. Darüber hinaus umfasst das Vorhaben die Entwicklung eines geeigneten Sauerstoffspeichersystems sowie die regelungstechnische Integration der Gesamtanlage mit dem Wasserstoffspeicher und der bereits bestehenden Photovoltaikanlage. Des Weiteren soll über eine geothermische Bohrung in den Boden die Einspeicherung von Prozesswärme ermöglicht werden. Mit dieser dezentralen Lösung zur Energieversorgung soll eine umsetzungsfähige Alternative zur Versorgung mit Strom und Wärme auf Basis eines Erdgas-BHKW aufgezeigt werden, um die Versorgungssysteme für Erdgas zukünftig zu entlasten.

Markthub

Zentraler Bestandteil ist der Aufbau eines „Knotenpunktes für eine dezentrale, grüne Wasserstoffwirtschaft“ der in Form einer digitalen und analogen Plattform einen Informations-, Austausch- und Diskussionsraum insbesondere für die Akteure des Bündnisses sowie darüber hinaus für weitere regionale Akteure bietet. Der h2-well Markthub stärkt so die Position der dezentralen Wasserstoffwirtschaft in der Region und dient der Vorbereitung technologischer Souveränität für die Schlüsseltechnologien mit Ausstrahlung auf die nationale Ebene und darüber hinaus. Zusätzlich dazu adressiert das Vorhaben durch unterschiedliche Transfermethoden die breite regionale Bevölkerung, denn klimafreundliche Innovationen müssen insbesondere auch den Weg in die Gesamtgesellschaft finden, akzeptiert und angenommen werden, um weniger klimafreundliche Lösungen zu substituieren.

Hier finden Sie die interaktiven Akteurskarten und weitere Links der H2Thek im Projekt Markthub

PEM4Heat

Ziel des Projekts PEM4Heat ist die Entwicklung innovativer Technologien, mit denen eine Strom- und Wärmeversorgung des Rathauses Sonneberg mittels Wasserstoff & Sauerstoff untersucht werden sollen. Hierfür wird ein neuartiger 300 bar PEM Hochdruckelektrolyseur entwickelt. Dieser erzeugt aus Strom und Wasser Wasserstoff und Sauerstoff und stellt beides ohne zusätzliche Nachverdichtung mit einem hohen Speicherdruck her. Wasserstoff und Sauerstoff dienen hierbei als Energiespeichermedien für eine spätere Rückverstromung. In einem eigens entwickelten Kreislaufmotor wird der erzeugte Wasserstoff und Sauerstoff eingespeist und so Strom für die Versorgung des Rathauses erzeugt. Dabei stößt der Kreislaufmotor keine klimaschädlichen Stoffe aus, nur Wasser. Als Nebenprodukt der Elektrolyse entsteht Wärme, die zur Wärmeversorgung des Rathauses verwendet wird. In einem zweiten Projektteil wird ein innovativer Wasserstoffverdichter für bis zu 1.000 bar entwickelt, um Wasserstofftankstellen zukünftig kosteneffizienter betreiben zu können. Damit innovative Wasserstofftechnologien zukünftig flächendeckend zum Einsatz kommen können, werden Fachkräfte im Umgang mit Wasserstoff benötigt. Daher sollen im Rahmen des Projekts auf die Wasserstofftechnologien abgestimmte Berufsbilder entstehen. Durch eine Ausstellung im Sonneberger Rathaus wird über das Projekt informiert.

h2well-compact

Ziel des Projekts h2well-compact ist die Entwicklung eines kompakten und flexiblen Wasserstoffversorgungssystems für dezentrale Anwendungen. An einer Kleinwasserkraftanlage in Apolda soll grüner Wasserstoff mittels eines PEM-Elektrolyseurs erzeugt werden. Für die Auslieferung des Wasserstoffs zu Abnehmern in der Region kommt eine innovative mobile Speicher- und Verdichtungslösung zum Einsatz. Mit dem geplanten Trailersystem wird eine flexible und effiziente Belieferung von unterschiedlichen Wasserstoffanwendern möglich, sowohl in der Industrie als auch im Mobilitätssektor. Mit diesem Trailer soll unter anderem eine neu entwickelte H2-Kompakttankstelle in Apolda beliefert werden. Eine H2-Speicherkaskade an der SAE-konformen Kompakttankstelle ermöglicht die Betankung von Brennstoffzellenfahrzeugen auf Basis des Überstromprinzips. Damit entfällt die zusätzliche Verdichtung des Wasserstoffs während des Tankvorgangs und Kosten für Errichtung und Betrieb der Wasserstofftankstelle werden reduziert.

Markthochlauf

Ziel des Projektes h2-well Markthochlauf ist, die Umsetzung von Wasserstofftechnologien in regionalen Infrastruktursystemen für Elektrizität, Mobilität, Wärme- und Gebäudewirtschaft, Siedlungswasserwirtschaft und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Das wird gemeinsam mit den Akteuren vor Ort gestaltet. Dazu werden (1) fördernde und hemmende Einflussfaktoren sowie mögliche Schlüsselereignisse für den Markthochlauf von Wasserstofftechnologien bewertet (2) die Technologie- und Marketingstrategie für das h2-well Bündnis entwickelt sowie (3) Empfehlungen zur Optimierung des F&E-Programms gegeben und konkrete Maßnahmen für die regionale Umsetzung aufgesetzt. Zur Realisierung der Punkte (1) bis (3) werden zusätzlich die gesellschaftlichen Herausforderungen für die Entwicklung einer dezentralen grünen Wasserstoffwirtschaft untersucht und da es um die Marktentwicklung von Wasserstoffanwendungen geht, wird „Zukunft prognostiziert“.

2018

80 Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie von Kommunen und Verbänden sind der Einladung der koordinierenden Bündnispartner der Initiative h2-well zum Auftakt ins Schloßberghotel nach Sonneberg gefolgt.

In fünf Arbeitsgruppen zu ausgewählten Themen diskutierten die Akteure anschließend über die Entwicklung und die Umsetzung einer grünen, dezentral organisierten Wasserstoffwirtschaft. Die Veranstaltung ist auf eine große Resonanz gestoßen, was durch vielfältige Presseberichte bestätigt wird. In sämtlichen Arbeitsgruppen haben die Teilnehmer bekräftigt, etwas gemeinsam vor Ort bewegen zu wollen. Die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen lieferten das Grundgerüst für die weitere Arbeit des gesamten Bündnisses.

2019

Am 14. März hat ein Team bestehend aus Dr. Joachim Löffler (AVX/Kumatec GmbH & Co. KG), Dr. Christian Reiser (WTZ Roßlau GgmbH), Dr. Sabine Schmidt (SolarInput e.V.), Prof. Dr. Mark Jentsch (Bauhaus-Universität Weimar) und Dr. Heiko Voigt (Bürgermeister der Stadt Sonneberg) das Innovationskonzept des WIR!-Bündnisses h2-well vor einer Auswahljury im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin präsentiert.

Das Ziel und die Strategie zwischen Main und Elbe bis 2025 eine regionale, grüne Wasserstoffwirtschaft umzusetzen, haben überzeugt. Am 20. März wurde das Bündnis darüber informiert, dass es für die Umsetzung seiner Ideen eine Bundesförderung erhält.

2020

Das Vorhaben zur Strategiefortschreibung wird in den einzelnen Umsetzungsprojekten des h2-well-Bündnisses initiierten Prozess im Sinne einer Konzeptfortschreibung unterstützen und begleiten, um damit die Grundlage für eine langfristige Entwicklung zu schaffen.

Das im Rahmen des Vorhabens zu erstellende, erweiterte WIR!-Konzept ist eines der zentralen Instrumente zur Ergebnisverwertung der Erkenntnisse aus dem WIR!-Bündnis h2-well im Hinblick auf die Umsetzung dezentraler Wasserstoffsysteme und -infrastrukturen. Es liefert zudem eine Grundlage für die weitere Arbeit der Bündnispartner im Innovationsfeld. Weiterhin erfahren die Innovationsansätze aus dem Bündnis eine Verbreitung über die Maßnahmen zur Partizipation der Öffentlichkeit sowie die geplanten Veranstaltungen und Workshops.

[Abschluss Phase 1 des Projektes Strategiefortschreibung 06/2023]

Ziel des Projekts Innovationsmanagement und Öffentlichkeitskommunikation ist es, die Innovationsprozesse im h2-well Bündnis zu steuern und zu fördern. So sollen Innovationen auf dem Gebiet der dezentralen Wasserstoffforschung unterstützt werden und Innovationen langfristig verstetigt werden.

[Abschluss Phase 1 des Projektes Innovationsmanagement 08/2023]

Im h2-well Markthochlauf geht es um die Konzeption des Markthochlaufs zur strategischen Implementierung und Umsetzung von Wasserstofftechnologien in regionalen Infrastruktursystemen für Elektrizität, Mobilität, Wärme- und Sauerstoffnutzung. Es ist ein Verbundprojekt innerhalb des Projektes „h2-well“ – Wasserstoffquell- und Wertschöpfungsregion Main-Elbe-Link.

Es reicht nicht aus eine Wasserstoffstrategie zu verfolgen, sondern die genaue Untersetzung dieser Strategie mit definierten Umsetzungsmaßnahmen mit Meilensteinen und das Einbeziehen der Nutzer und Anwender, ist entscheidend für eine erfolgreiche Marktdurchsetzung von Wasserstofftechnologien.

Das Projekt verfolgt so das Ziel, einen regionalen Strukturwandel einzuleiten, der auf Innovationen rund um Wasserstoff als Energieträger basiert und adressiert damit ganz konkret die Herausforderung einer sozial-ökologischen Transformation der Wirtschaft vor Ort.

[Abschluss des Projektes Markthochlauf 11/2023]

2021

In diesem Projekt werden neue Komponenten und Konzepte für die dezentrale Erzeugung von Wasserstoff, die Verdichtung und die effiziente Nutzung des Gases im Wärmesektor erprobt. Im Zentrum der technischen Entwicklungsarbeiten stehen ein Proton-Exchange-Membrane-(PEM)-Hochdruckelektrolyse-Stack, ein innovativer H2-Hochdruckverdichter sowie ein Wasserstoff-Sauerstoff-Kreislaufmotor, deren Wärmeauskopplung mit einer Standard-Brennstoffzelle verglichen werden soll. Durch neu konzipierte Programme zur Aus- und Weiterbildung von H2-Fachkräften soll die notwendige Expertise für die angestrebte Markteinführung der Innovationen in der Region aufgebaut werden.

[Abschluss des Projektes PEM4Heat 02/2024]

Im Forschungsvorhaben h2well-compact wird die dezentrale Wasserstofferzeugung und -Anwendung in der Mobilität modellhaft erprobt. Grünen Wasserstoff herstellen, mit lokaler erneuerbarer Energie und damit eine Betriebstankstelle für Brennstoffzellenfahrzeuge beliefern – die Entwicklung eines solchen H2-Versorgungssystems ist das Ziel in h2well-compact.

[Abschluss des Projektes h2well-compact 06/2024]

2022

Nach erfolgreicher Vorstellung und Verteidigung des erweiterten WIR!-Konzeptes vor dem Auswahlgremium des BMBF am 25.01.2022, kann das WIR!-Bündnis h2-well nun mit der zweiten Umsetzungsphase beginnen.

2023

Das Ziel des Forschungsprojektes Grüner Kalk ist es, ein Konzept zur effektiven CO2-Abscheidung und -Nutzung für ein Kalkwerk zu entwickeln. Dieses Konzept soll dann in einer Pilotanlage umgesetzt werden, um die Tragfähigkeit des entwickelten Konzeptes zu demonstrieren. Es soll der Nachweis einer klimaneutralen Kalkherstellung im wirtschaftlichen Kontext erbracht werden.

Das Ziel des h2-well Markthub ist die Unterstützung bei der erfolgreichen Marktpositionierung, Skalierung und Marktdiffusion von in der h2-well Region entwickelten, sektorenübergreifenden h2–Systemlösungen in den Bereichen Industrie, Mobilität, Logistik, Wärme und Baustoffen. Dabei wird ein besonderer Fokus auf Lösungen für die dezentrale, grüne Wasserstoffwirtschaft gelegt. Eine wissenschaftliche Analyse des Marktumfelds nimmt diese in den Blick und liefert – aufbauend auf der Erarbeitung eines Marktindex und einer Akteurslandkarte – Handlungsempfehlungen, welche in einem Leitfaden zur regionalen H2-Marktdiffusion zusammengeführt werden. Das Herzstück der Projektarbeit bildet der Aufbau des hybriden h2-well Markthubs, der in Form einer digitalen und analogen Plattform einen Informationsfluss, Austausch- und Diskussionsraum insbesondere für die Akteur*innen des h2-well Bündnisses und darüber hinaus für weitere regionale Akteur*innen bietet.

Hier finden Sie die interaktiven Akteurskarten und weitere Links der H2Thek im Projekt Markthub

Das Forschungsvorhaben Pho2zon hat zum Ziel, das Nebenprodukt der Wasserelektrolyse, den Elektrolysesauerstoff, in Ozon umzuwandeln und dieses gemeinsam mit dem Photokatalyseverfahren in Kläranlagen einzusetzen. Hiermit werden in der sogenannten 4. Reinigungsstufe zum Abbau von Mikroschadstoffen höhere Reinigungsleistungen erzielt als es bisher möglich ist.

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wird ein neuartiges System zur CO2-neutralen Energieversorgung von Gewerbebetrieben entwickelt, umgesetzt und erprobt. Untergebracht ist dieses System zur kombinierten Strom- und Wärmeversorgung in der sogenannten Energy-Station, einem Demonstrationsgebäude beim Projektpartner WTZ Roßlau gGmbH.

Zur optimalen Verschaltung einzelner Wärmequellen und -senken dient hierbei ein neu konzipiertes intelligentes Wärmeverteilungsnetzwerk (Thermodynamische Weiche).

Die Inbetriebnahme erster Systemteile – wie Wärmepumpe, Speicher und Verteilsystem – ist für das 3. Quartal 2025 geplant. Das Ziel des Forschungsprojektes energy4CHP ist es zu demonstrieren, inwieweit klimaneutrale Energieversorgung für Industrie und Forschung in der Praxis umgesetzt werden kann.

Die zentralen Handlungsfelder der h2-well Strategiefortschreibung sind die Weiterentwicklung des WIR!-Bündnisses h2-well über das Projektende hinaus, die Wissenschaftskommunikation – sowohl in Fachkreisen als auch in der Öffentlichkeit – sowie die Qualifizierung und die Erfolgskontrolle hinsichtlich der Erreichung des Bündnisziels.

So wird durch das kontinuierliche Monitoring des Bündnisfortschritts im Abgleich mit regionalen, nationalen und globalen Entwicklungen die Relevanz der Bündnisarbeit für eine langfristige Verstetigung der h2-well Ansätze in der Region sichergestellt. ⠀

Das Gesamtziel des Vorhabens ist es, einen Strukturwandel zur langfristen Förderung und Verstetigung der Wasserstoffinnovationen im h2-well Bündnis auch über die Projektlaufzeit hinaus zu sichern. Darüber hinaus soll die Innovationskraft des Bündnisses langfristig unterstützt werden, wodurch der innovationsbasierte Strukturwandel wiederum beschleunigt werden kann.

Durch die Pflege und den Ausbau des Akteurs-Netzwerkes, in welchem sowohl Bildungseinrichtungen, Industriepartner und auch öffentliche Einrichtungen vertreten sind, wird die Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen weiter ausgebaut. Dies wird vor allem durch die Steigerung der öffentlichen Sichtbarkeit des Bündnisses und die Organisation von Workshops und Konferenzen erreicht. Dadurch wird zudem der Transformationsprozess in der Gesellschaft aktiv begleitet und die h2-well Bündnisregion als eine Anlaufstelle für (hoch)qualifiziertes Personal etabliert.

2025

Mit diesem Vorhaben wird ein Prüfsystem für Stähle und andere Metalle aufgebaut, welches es ermöglicht, die Einsatzfähigkeit der Materialien im Reinstwasserbereich von Elektrolysezellen zu überprüfen. Dadurch sollen teure und schwer beschaffbare Materialien für die Elektrolyseur-Herstellung ersetzt werden. Nach dem Aufbau eines für diesen Zweck ausgelegten Prüfstandes sollen bereits im Laufe des Projektes einige vielversprechnde Stahlsorten untersucht werden.

Plattform für eine dezentrale integrierte Wasserstoff-Energiesystemplanung in Industrie- und Gewerbegebieten

Gegenstand des Vorhabens ist die Entwicklung einer digitalen Plattform für Unternehmen in Industrie- und Gewerbegebieten zur Simulation und Einschätzung des Potenzials zum Einsatz von grünem Wasserstoff vor Ort. Unternehmen aus dem Industrie- und Gewerbegebiet können über eine standardisierte Eingabemaske ihre Energieverbrauchsdaten (Strom, Erdgas, Kraftstoffe, Wärme etc.) auf der Plattform eingeben. Basierend auf den Angaben der Unternehmen und der Region wird der mögliche Einsatz von grünem Wasserstoff und Nebenprodukten wie z.B. Abwärme oder Sauerstoff in einer Energiesystemmodellierung ermittelt. Die Erstellung des Modells für die Simulation erfolgt zunächst manuell, im Rahmen des Vorhabens sollen für unterschiedliche Industrie- bzw. Gewerbegebietstypen (bspw. mit Schwerpunkten in Produktion oder Logistik) automatisierte Verfahren zur Erstellung des Modells entwickelt werden.

GE-Anion - Gerillte Elektroden für die Anionen-Austausch-Membran

Mit dem Vorhaben GE-Anion soll AEM-Wasserelektrolyse durch Innovation marktfähig gemacht werden. Dafür soll die Strukturierung von Membran-Elektroden-Einheiten in der AEM-Wasserelektrolyse erprobt und ein entsprechender Demonstartor erstellt werden. Das System soll skalierbar werden und ohne Edelmetalle auskommen, damit die AEM-Technologie marktfähig gemacht werden kann. Das soll vor allem die dezentrale Wasserstoffwirtschaft voranbringen, und die Wertschöpfung durch Wasserstoff im Mittelstand erhöhen.

Nutzung von Wasserstoff als klimaneutrales Prozessgas für den Brand von Dachziegelprodukten

Schwerpunkte des Projektes:

- Erforschung der Reaktionsmechanismen in den Rohstoffen bei wasserdampfhaltiger Atmosphäre

- Keramtechnologische Untersuchungen von Rohstoffen und Brennprodukten

- Durchführung von Laborbrennvorgängen mit Wasserstoff

- Entwicklung eines verfahrenstechnischen Konzepts, mit dem es möglich wird, ein solches Brennverfahren sicher und wirtschaftlich in einem kontinuierlichen Prozess im Industriebetrieb der Dachziegelproduktion einzusetzen

Innovationen aus der Region

Wir bringen innovative Technologien, die in der Region entwickelt wurden zum Nutzen der Region ein. In verschiedenen Demonstrationsvorhaben werden beispielsweise Elektrolyseure, Verdichter, Kreislaufmotoren und H2-Tankstellen in der Praxis eingesetzt – alle diese Innovationen stammen aus der Region!

Ziel des h2-well Bündnisses ist es, die Innovationen aus der Region auf dem Markt zu etablieren – sowohl in der Region aber auch darüber hinaus. Durch die Neuheiten auf dem Gebiet der Wasserstofftechnologien wollen wir neue Akteure begeistern, Potenziale bündeln und weitere Innovationen und Projekte realisieren. So sollen die Innovationen überregionale Strahlkraft erlangen und den strukturellen Wandel in der Region vorantreiben.

08_Innovationen

Unsere Innovationen

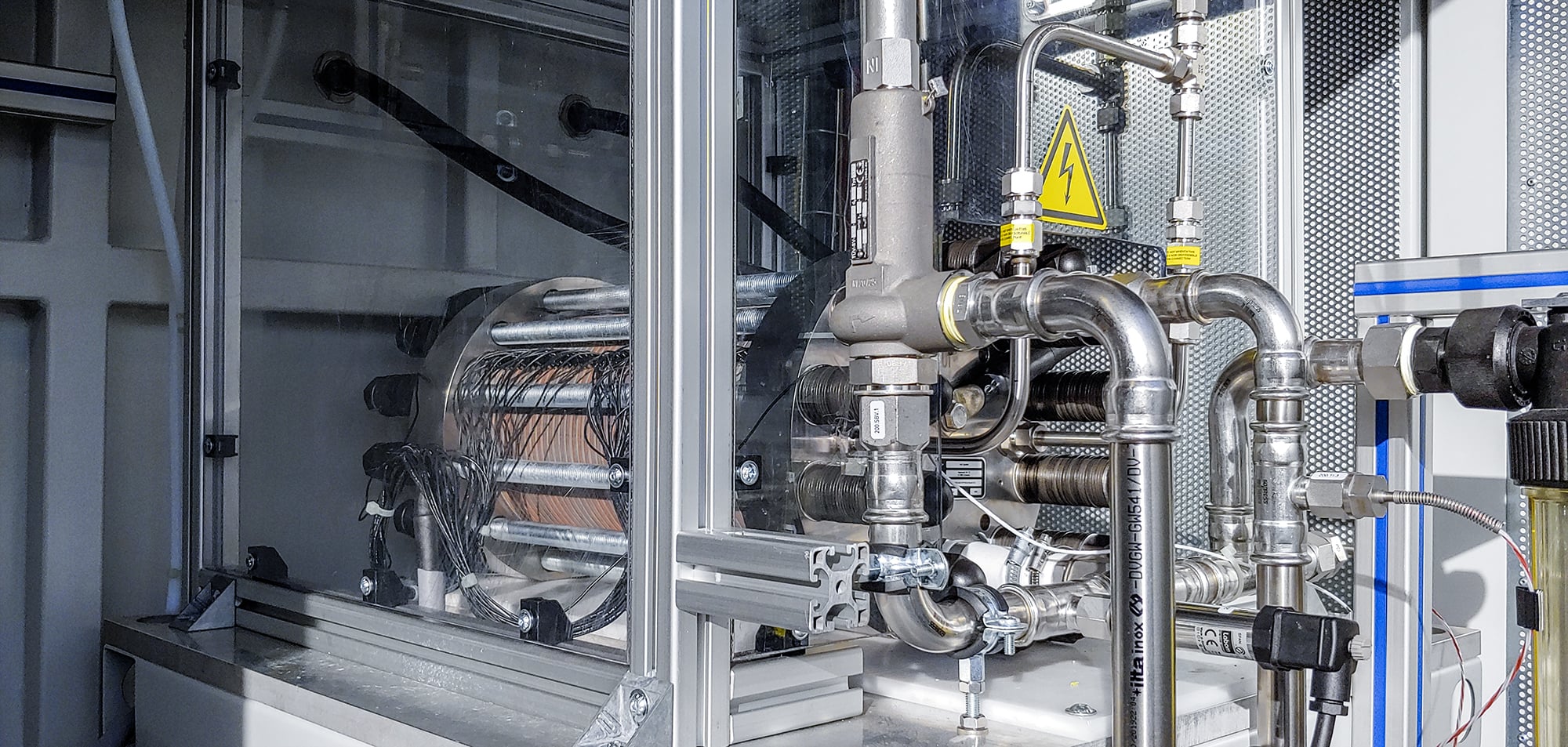

Elektrolyseur

In diesem Elektrolyse-Systemcontainer wird aus elektrischer Energie Wasserstoff erzeugt.

100 bar PEM-Stack zur Erzeugung von Wasserstoff.

Wasserstoff-Kreislaufmotor

Der Motor verbrennt Wasser- und Sauerstoff aus der Elektrolyse und erzeugt so Strom und Wärme - ohne schädliche Emissionen.

Wasserstofftankstelle

Die Wasserstofftankstelle ermöglicht die zügige Betankung verschiedener Fahrzeuge - egal ob PKW, Bus, Zug und viele mehr.

Aktiv im Netzwerk – Wir sind dabei!

06 _ Wir sind dabei!

Neuigkeiten

07 _ Neuigkeiten

Zukunftsforum CCU findet erstmals am HySON-Institut in Sonneberg statt

Bundesweite Umfrage zeigt deutlichen Trend zu alternativen Antrieben

Datenbank und interaktivies Informationsangebot rund um H2-Akteuere, -Netzwerke und -Rechtsrahmen vom h2well Projekt Markthub.

3. Wasserstoffkonferenz „Wasserstoff in der Wasserwirtschaft“ am 01.10.2025 in Sonneberg

Weiterlesen … Konferenz - Wasserstoff in der Wasserwirtschaft 2025

Newsletter

Wenn Sie regelmäßig über die Aktivitäten des h2-well-Bündnisses in der Region Main-Elbe informiert werden möchten, können Sie den h2-well-Newsletter abonnieren.

Der h2Well Film

Kontakt

09 _ Kontakt

11 _ Downloads

Downloads

-

h2-well Strategiepapier Entwicklung Wasserstoffwirtschaft Thüringen.pdf

pdf | 159,0 KiB -

Verfahrensleitfaden für die Planung dezentraler Wasserstoffinfrastruktursysteme Bericht.pdf

pdf | 1,1 MiB -

h2-well_Jahresveranstaltung

pdf | 780,9 KiB -

Pressemitteilung-Ideenwettbewerb

pdf | 681,7 KiB -

Fachvortrag Wasserstoff Coburg

pdf | 364,2 KiB -

h2-well Positionspapier - Dezentrale Infrastrukturen für die Wasserstoffwende

pdf | 192,7 KiB -

h2well-compact_Pressemitteilung.pdf

pdf | 664,9 KiB -

Pressemitteilung_h2-Well-PEM4Heat.pdf

pdf | 823,5 KiB